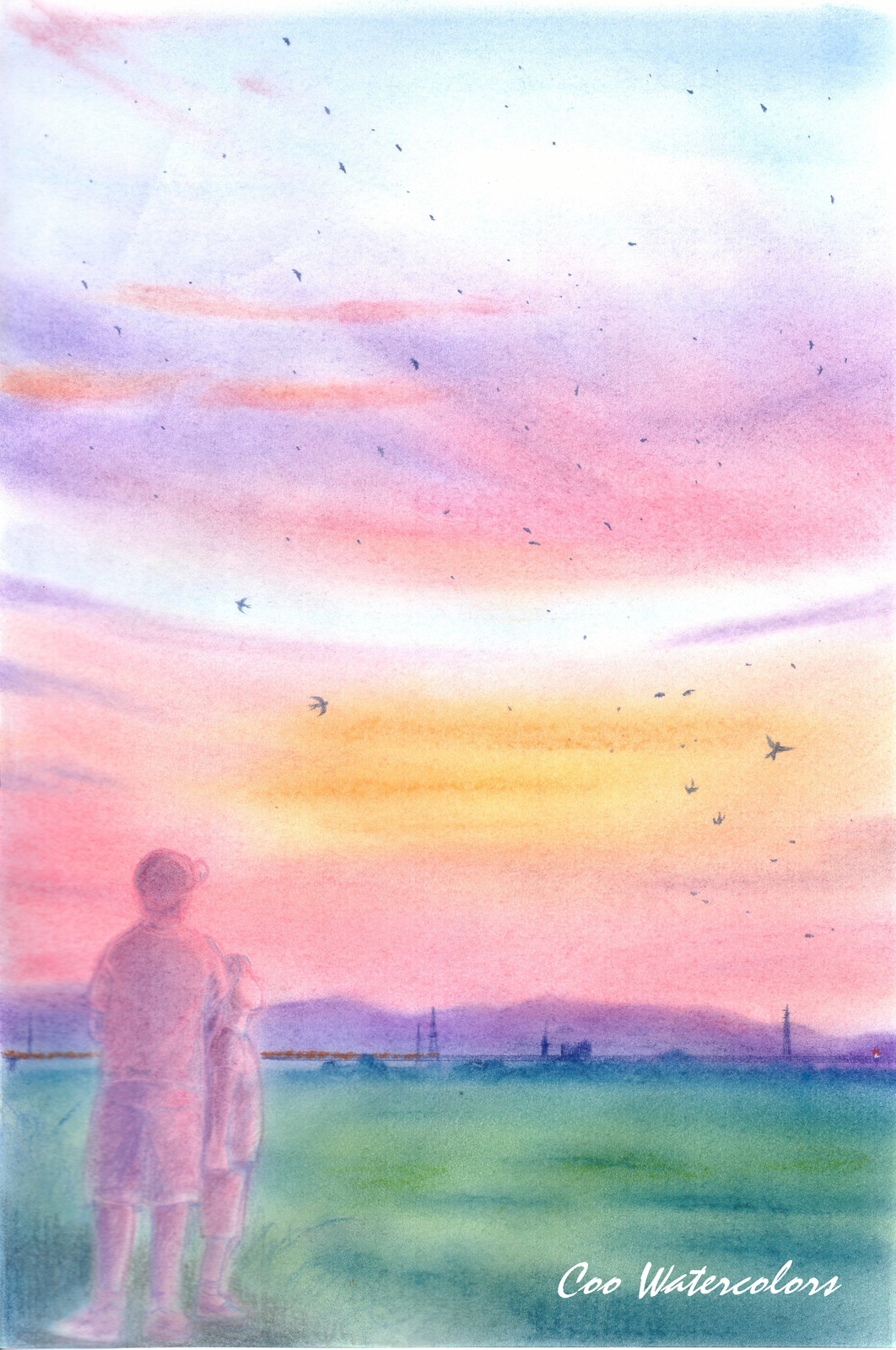

以前に描いたものですが、雰囲気が伝わるかと。

毎年8月が近づくと、ツバメが気になります。

鳥のことは全く詳しくない私ですが、以前、ツバメのねぐらの観察会というのに参加したことがあって、この時期にツバメは一所に集まってしばらく一緒に暮らし、その後南の国に旅立って行くことを知りました。

ツバメは、春先に民家の軒下などに巣を作り、小さい雛たちが顔を出している様子をよく目にします。ツバメは渡り鳥で春から夏にかけて日本で暮らすのですが、雛は巣立った後エサをしっかり食べて成長し、秋の渡りのための準備をします。巣立ってから旅立つまでの間、成鳥も含めて夜に集団で集まって休むためのねぐらがあるのです。

宇治川にかかる観月橋近くの河川敷の葦原はこの地域では最大級のねぐらがあって、ツバメたちが遠くは大阪、奈良、滋賀からも集まって来るそうです。西の山に日が沈むと、ありとあらゆる方向からツバメが集まってきます。高いところ、低いところ、最後は木の葉が舞うように落ちて葦の原に姿を消します。

視界が開けていて空が広く見える河川敷では、ずっと空を見ていると自分自身も空の一部になっているように感じます。徐々に暮れてゆき色が変化してゆく茜色の空とツバメの群れはとても美しくて、今でも忘れられない景色です。

すごい数のツバメが集まるようですが、その数は年々少なくなっていると言います。「宇治のつばめ 昔と今 (京都宇治はやぶさ隊)」によると、まず葦原が減少していること、温暖化の影響によりエサとなる昆虫が減少していることが原因として考えられるそうです。また、巣をつくることのできる建物が少なくなっており、土や藁など巣をつくる材料も少なくなっていることや、さらに以前はツバメは縁起が良いと大事にされていたのですが、衛生面などからツバメに巣をつくられることが敬遠されることもあるようで、ツバメが巣作りし、暮らしていく環境が大きく変化してきていることも理由であると考えられるようです。天敵であるカラスの増加も影響しているということでした。

ツバメは長い間人と仲良く共存してきて、とても身近に感じられる生き物なので、ツバメが減っているというのはさびしいです。これからも、あの、美しくダイナミックなツバメのねぐら入りの情景が消えてしまわないことを願っています。

鳥のことは全く詳しくない私ですが、以前、ツバメのねぐらの観察会というのに参加したことがあって、この時期にツバメは一所に集まってしばらく一緒に暮らし、その後南の国に旅立って行くことを知りました。

ツバメは、春先に民家の軒下などに巣を作り、小さい雛たちが顔を出している様子をよく目にします。ツバメは渡り鳥で春から夏にかけて日本で暮らすのですが、雛は巣立った後エサをしっかり食べて成長し、秋の渡りのための準備をします。巣立ってから旅立つまでの間、成鳥も含めて夜に集団で集まって休むためのねぐらがあるのです。

宇治川にかかる観月橋近くの河川敷の葦原はこの地域では最大級のねぐらがあって、ツバメたちが遠くは大阪、奈良、滋賀からも集まって来るそうです。西の山に日が沈むと、ありとあらゆる方向からツバメが集まってきます。高いところ、低いところ、最後は木の葉が舞うように落ちて葦の原に姿を消します。

視界が開けていて空が広く見える河川敷では、ずっと空を見ていると自分自身も空の一部になっているように感じます。徐々に暮れてゆき色が変化してゆく茜色の空とツバメの群れはとても美しくて、今でも忘れられない景色です。

すごい数のツバメが集まるようですが、その数は年々少なくなっていると言います。「宇治のつばめ 昔と今 (京都宇治はやぶさ隊)」によると、まず葦原が減少していること、温暖化の影響によりエサとなる昆虫が減少していることが原因として考えられるそうです。また、巣をつくることのできる建物が少なくなっており、土や藁など巣をつくる材料も少なくなっていることや、さらに以前はツバメは縁起が良いと大事にされていたのですが、衛生面などからツバメに巣をつくられることが敬遠されることもあるようで、ツバメが巣作りし、暮らしていく環境が大きく変化してきていることも理由であると考えられるようです。天敵であるカラスの増加も影響しているということでした。

ツバメは長い間人と仲良く共存してきて、とても身近に感じられる生き物なので、ツバメが減っているというのはさびしいです。これからも、あの、美しくダイナミックなツバメのねぐら入りの情景が消えてしまわないことを願っています。